Les CSE fêtent leurs 80 ans en 2025. Depuis sa création en 1945, le comité d’entreprise (CE), devenu comité social et économique (CSE) en 2017, occupe une place centrale dans le système des relations professionnelles en France. Au fil de 8 décennies, cette institution n’a cessé d’évoluer, tant par l’élargissement de ses prérogatives que par les pratiques développées par les élu(e)s et les organisations syndicales.

Depuis 80 ans, les Comités Sociaux et Économiques (CSE) jouent un rôle essentiel dans la vie des entreprises françaises. Héritiers des comités d’entreprise créés en 1945, ils incarnent une institution centrale, dédiée à la représentation des salariés et à l’amélioration de leurs conditions de travail et de vie.

Au fil des décennies, les CSE ont su s’adapter aux mutations économiques, sociales et législatives, tout en restant fidèles à leur mission : promouvoir le dialogue social, défendre les droits des salariés et soutenir des initiatives enrichissant leur quotidien, qu’il s’agisse de culture, de loisirs ou de solidarité.

Cet anniversaire est l’occasion de célébrer un parcours riche et de revenir sur les grandes étapes de cette institution, tout en se projetant vers son avenir face aux défis contemporains. C’est aussi un moment de reconnaissance envers les élu(e)s et les partenaires sociaux qui, par leur engagement, donnent vie à cette belle aventure collective.

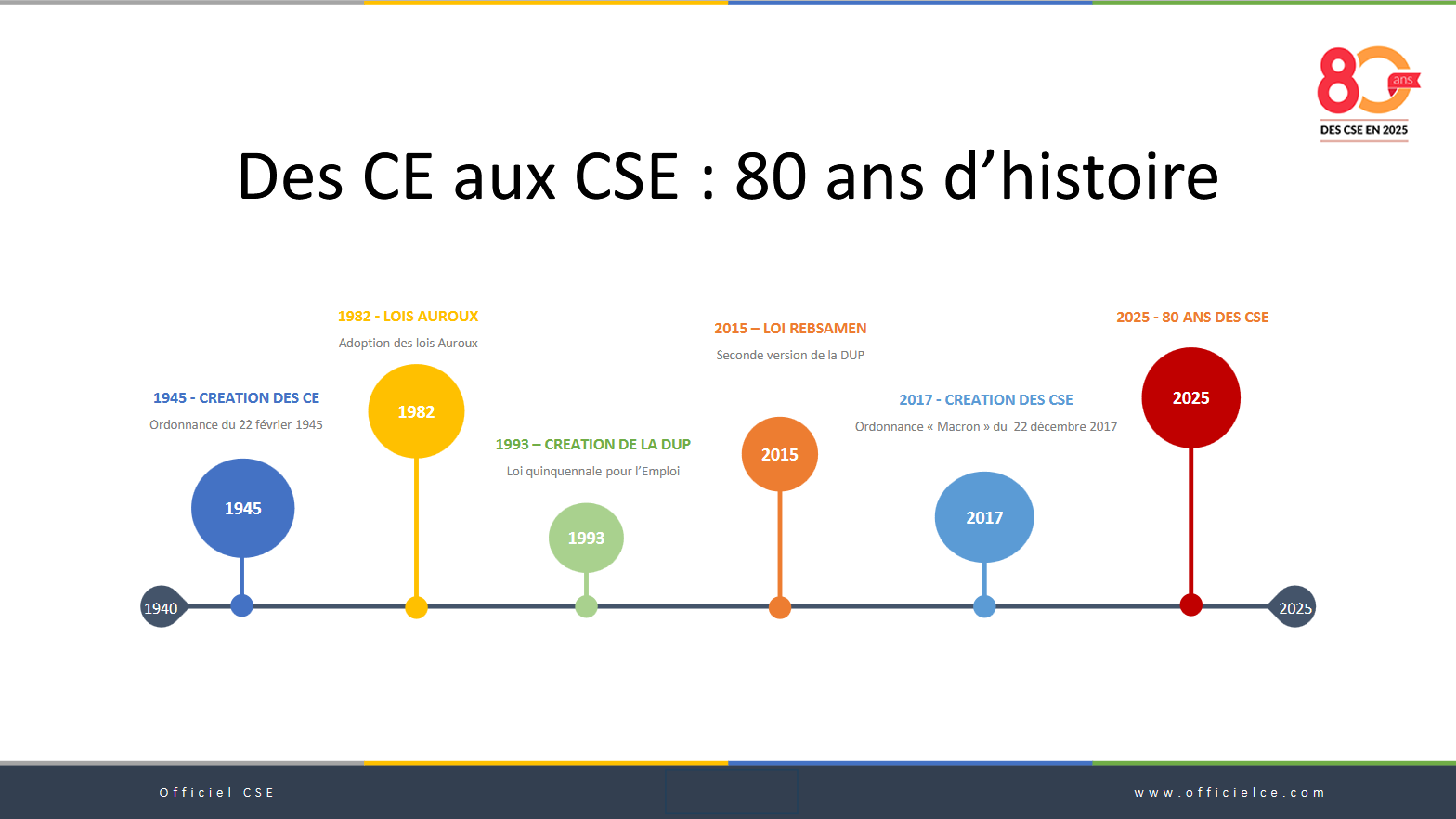

L’histoire des comités sociaux et économiques est jalonnée par trois étapes clés : la création des CE en 1945, les lois Auroux en 1982 et l’avènement des CSE en 2017 par les ordonnances « Macron ».

La création des comités d’entreprise en 1945

Les CE ont été créés par l’ordonnance du 22 février 1945 et consolidés par la loi du 16 mai 1946.

Jean-Pierre Le Crom (2003) parle à leur sujet d’« origines ambiguës » en montrant qu’ils sont à la fois les héritiers des comités sociaux d’entreprise mis en place par la Charte du travail sous le régime de Vichy en octobre 1941, des discussions au sein du Conseil national de la Résistance (CNR) et surtout au sein du Comité français de libération nationale (CFLN) à Alger autour des nouvelles institutions à bâtir une fois le territoire libéré, ainsi que des comités de gestion constitués de fait au moment de la Libération, comme à Vénissieux avec Berliet et à Marseille avec une quinzaine d’entreprises.

Si le domaine des œuvres sociales (et de l’entraide alimentaire) inscrit l’institution dans une histoire ancienne, teintée de paternalisme, la question de la démocratisation de la vie économique et de la participation des salariés à la gestion de l’entreprise relève bien au contraire des aspirations politiques et sociales discutées par les acteurs de la Résistance.

Le texte de l’ordonnance du 22 février 1945 a été accueilli par de nombreuses critiques car il ne reprenait pas les principes définis par le Conseil National de la Résistance (CNR) et se montrait particulièrement restrictif. Ainsi les comités d’entreprise étaient limités à certains secteurs (industrie et commerce) avec une extension possible par décrets à certains services publics à caractère industriel et commercial. De plus, ils ne concernaient que les entreprises comptant au moins 100 salariés.

Après le départ du général de Gaulle de la présidence du gouvernement provisoire de la République, son successeur a déposé un projet de loi modifiant les attributions économiques du comité d’entreprise. Ce projet ayant été jugé trop limité, une proposition de loi de M. Gazier fût déposée. Elle a débouché sur la loi du 16 mai 1946. Les CE reçoivent une double mission : la gestion des œuvres sociales d’un côté, un droit d’information et de consultation en matière économique de l’autre.

En 1946, le législateur a modifié profondément le régime des comités d’entreprise (abaissement du seuil de mise en place des comités d’entreprise de 100 à 50 salariés, extension des comités à d’autres secteurs d’activités, possible assistance par l’expert-comptable…). Une compétence obligatoire des comités d’entreprise a été instaurée en matière d’organisation et de marche générale de l’entreprise. Un droit d’information obligatoire sur les bénéfices de l’entreprise a été mis en place. Les membres des comités d’entreprise ont également pu bénéficier de moyens pour exercer leur mandat (20 heures de délégation par mois contre 15 dans le cadre de l’ordonnance de 1945). Alors que le scrutin majoritaire avait été retenu en 1945 pour les élections, il est remplacé en 1947, une fois les communistes écartés du gouvernement, par un scrutin proportionnel, l’objectif étant ouvertement de favoriser l’émergence d’un pluralisme syndical.

Ce nouveau régime a favorisé l’essor des comités d’entreprise (le nombre d’entreprises assujetties a été multiplié par deux) et a subi des modifications, notamment avec la loi du 18 juin 1966. Cette loi instaure une nouvelle procédure de transmission d’un procès-verbal de carence à l’inspection du travail en cas d’absence de comité et qui alourdit les sanctions si cette carence relève d’une entrave intentionnelle. La loi augmente également le nombre de membres titulaires et suppléants et surtout autorise, comme le réclamait la CGC, la constitution d’un troisième collège pour les cadres.

La période qui va de 1966 à 1981 est celle d’une augmentation du nombre de CE dans l’ensemble des secteurs d’activité et d’un accroissement de leurs prérogatives. Leur droit à l’information ou la consultation est renforcé sur un certain nombre de sujets dont la formation professionnelle (avec la loi du 16 juillet 1971), l’amélioration des conditions de travail (mais aussi sur les horaires de travail) et les licenciements pour motif économique à partir de 1975.

Les lois Auroux en 1982

En 1982, l’adoption des lois Auroux ont considérablement renforcé les missions et les prérogatives du CE. Alors que le contexte économique est désormais celui de la crise économique et des restructurations industrielles, les droits d’information et les ressources relatives du CE sont renforcées. La loi remplace la notion d’œuvres sociales par celle d’activités sociales et culturelles (ASC) et attribue un budget de fonctionnement propre au CE de 0,2 % de la masse salariale (en plus de la subvention éventuellement versée pour les ASC). Surtout, elle élargit le droit à l’information des CE en matière de licenciement, renforce le recours à une expertise comptable existant depuis 1946 et instaure la possibilité de mobiliser d’autres formes d’expertise (en particulier à l’occasion de changements technologiques). Un droit d’alerte est également créé en cas de situation économique préoccupante, obligeant l’employeur à y répondre par une information spécifique.

Pour Carole Giraudet (La revue de l’IRES), les lois Auroux constituent une étape importante, sanctionnant un changement de conception d’un comité d’entreprise, « organe de coopération avec la direction », à un comité d’entreprise lieu de confrontation entre les intérêts des salarié(es) et ceux de la direction.

Selon elle, la période 1982-2012 consacre une véritable montée en puissance de la procédure de consultation du CE, faisant de ce dernier un acteur majeur des relations collectives dans l’entreprise.

En 1993, la loi quinquennale pour l’Emploi d’Edouard Balladur crée la première Délégation Unique du Personnel (DUP), permettant au dirigeant de regrouper CE et DP en une instance unique pour les entreprises de moins de 200 salariés.

Le rôle des CE a continué à se transformer dans les années 1990-2010, en particulier en matière de licenciements collectifs. Depuis le début des années 2000, de nouvelles lois influencées par les normes européennes sur le licenciement collectif, le transfert d’entreprise et la généralisation de l’information et de la consultation des organes de représentation du personnel ont cherché à renforcer l’action du CE en termes de prévention et d’anticipation des restructurations. De fait, un certain nombre d’élu(es) CE, en particulier dans l’industrie, ont mené d’importantes batailles pour contester des plans de sauvegarde de l’emploi devant les tribunaux (Didry, Jobert, 2010 ; Collectif du 9 août, 2017).

La seconde version de la DUP voit le jour avec la loi Rebsamen en 2015. Les chefs d’entreprise peuvent désormais fusionner les 3 Institutions Représentatives du Personnel (CE, DP et CHSCT) en une instance unique, pour toute entreprise employant 50 à 300 salariés.

À partir de 2015 et jusqu’à l’ordonnance du 22 septembre 2017 actant d’une nouvelle organisation du dialogue social dans l’entreprise, c’est une autre phase de l’histoire des CE qui s’est jouée avec un plus fort encadrement légal des activités du CE et surtout une entrée de ce dernier dans le périmètre de la négociation.

La création des CSE en 2017 par les ordonnances « Macron »

Les problèmes nés de la multiplicité des institutions de représentation des salariés dans l’entreprise et de la porosité croissante de leurs frontières de compétence ont été soulevés de longue date. Sous cet aspect, la France présente une double spécificité dans les comparaisons internationales :

- un pluralisme des institutions qui sont directement ou indirectement élues par les salariés : DP, CE ou DUP (Délégation unique du personnel) et CHSCT ;

- un pluralisme syndical avec une ou le plus souvent des sections syndicales d’entreprise et depuis 2008 une distinction entre syndicats représentatifs (délégués syndicaux) et syndicats présents mais non représentatifs (représentants syndicaux).

Les résultats de la dernière enquête Réponse (enquête Relations professionnelles et Négociations d'entreprise), réalisée par la Dares en 2017, montrent que jusqu’à 20 et même jusqu’à 50 salariés, il existe un pourcentage élevé d’établissements où toute forme de représentation des salariés est absente.

Dans ce contexte, le programme d’Emmanuel Macron présenté pour les élections présidentielles de 2017 prévoit la fusion des Instances de Représentation du personnel (IRP) dans une instance unique de représentation.

Le projet de « loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour la rénovation sociale » est adopté le 28 juin par le Conseil des ministres. L’article 2, consacré au dialogue social dans l’entreprise, prévoit une fusion des IRP (institutions de représentation du personnel) : DP (délégués du personnel), CE (comités d’entreprise) et CHSCT (comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) avec redéfinition de leurs attributions et de leurs moyens ainsi que les conditions dans lesquelles l’instance unique peut négocier des accords d’entreprise.

Pour Frédéric Géa (professeur de droit du travail à Nancy) il s’agit d’un « un changement de modèle de notre droit du travail ». La fusion des IRP constitue un renversement de perspectives sans précédent, surtout dans le cas du Conseil d’entreprise compétent pour négocier.

Institué par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 décembre 2017, dite « Ordonnance Macron » et son décret d'application n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, le CSE ou comité social et économique devient l’unique instance représentative du personnel, dont la mise en place s’impose à toutes les entreprises occupant au moins 11 salariés. Dans les entreprises de 11 à 49 salariés, le comité social et économique se substitue aux délégués du personnel. Dans les entreprises de 50 salariés et plus, il fusionne le comité d’entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT.

Le CSE est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2018, date d’application de la nouvelle législation. Plutôt que d’imposer une seule et unique date de déploiement à toutes entreprises, l’ordonnance Macron a préféré instaurer une période transitoire prenant fin le 31 décembre 2019. A cette date, les mandats de délégués du personnel, d’élus de CE et de membres du CHSCT encore en cours cesseront de plein droit. L’entreprise n’aura pas le choix et devra mettre en place le comité social et économique dès le 1er janvier 2020, sans attendre la fin des mandats en cours.

Notre dernière enquête nationale des comités sociaux et économiques, menée en 2019 auprès d’un millier d’élus de CSE, montre que la fusion des instances est perçue avec une certaine défiance par les élus de CSE. 45% d’entre eux sont en effet inquiets vis-à-vis des nouvelles instances, notamment parce qu’elles diminuent le temps et les moyens alloués aux activités de représentation ainsi que leur poids face à la direction. Près de 6 élus sur 10 estiment d’ailleurs que la direction est la grande gagnante de cette réforme.

Les CSE face aux défis actuels

Alors qu’ils célèbrent 80 ans d’existence, les Comités Sociaux et Économiques (CSE) se trouvent à un tournant de leur histoire.

En 2025, les CSE sont confrontés à des enjeux inédits :

• La gestion des impacts de la transition écologique dans le monde du travail.

• L’accompagnement des salariés face à la montée en puissance de l’intelligence artificielle et des nouvelles technologies.

• La préservation du pouvoir d’achat dans un contexte inflationniste.

Ces défis mettent en lumière l’importance d’une institution capable de faire le lien entre les aspirations des salariés et les impératifs stratégiques des entreprises.

Le dialogue social reste au cœur de leur mission. Il s’agit de poursuivre leurs actions en faveur de la défense des droits des salariés, tout en accompagnant les entreprises dans leurs évolutions. Enfin, les CSE doivent continuer à promouvoir une culture collective en multipliant les projets qui créent du lien et enrichissent le quotidien des salariés.

À l’occasion de leurs 80 ans, les CSE ne célèbrent pas seulement leur histoire : ils réaffirment leur engagement à construire un avenir plus solidaire, équitable et adapté aux besoins d’une société en constante évolution.

Publié le 8 janvier 2025

Auteur : Officiel CSE

Références :

- Sophie BÉROUD, Kevin GUILLAS-CAVAN et Catherine VINCENT (2018), « Introduction. "Les CE sont morts, vivent les CSE" Retour sur soixante-dix ans d’une institution centrale dans le système de relations professionnelles », La Revue de l’IRES, n° 94-95

- Jacques FREYSSINET (2017), « La genèse des ordonnances portant réforme du Code du travail », Documents de travail de l’IRES

- Le Crom J.-P. (2003), « L’introuvable démocratie salariale. Le droit de la représentation du personnel dans l’entreprise (1890-2002) », Paris, Syllepse

- Karen Gournay (2017), « Retour sur l’histoire des comités d’entreprise… », L’info des CE force ouvrière, Bulletin N°23

Partagez et diffusez ce dossier

Laissez un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.